Тема реформы административно-территориального деления Беларуси стала одной из знаковых для Брамы. В ее рамках многие участники нашего сообщества приложили руку к оттачиванию подходов, формулированию проблем и потенциальных решений. Однако, стремление решить существующие экономические, социальные и политические диспропорции нынешнего белорусского устройства - это лишь видимая верхушка пирамиды, в основании которой лежит правильное понимание самой сути, что же такое территориальная структура страны и с чем ее едят. Для многих из нас будет полной ломкой стереотипов взглянуть на региональное устройство совсем не как на зафиксированное состояние, а как на непрекращающийся процесс, в котором перемены не просто возможны, но состовляют саму его суть.

Специально для Брамы историк Кирилл Карлюк подготовил данный объемный материал об австрийском федеральном устройстве, как модели для более крупной Беларуси. Автор работы, также известный в белорусской (и не только) блогосфере как Datcanin, является, без преувеличения, одним из наиболее ярких представителей белорусского регионализма, и уже не раз упоминался в наших внутренних дискуссиях. Сегодня Вы имеете возможность задавать вопросы, критиковать, сомневаться, удивляться или просто глубже узнавать тему регионализма, что называется, из первых рук. Надеюсь, это станет не только приятным времяпрепровождением для посетителей Брамы, но и повысит авторитет ресурса в теме анализа административно-территориального устройства Беларуси.

К. Волох

К. Карлюк, http://www.bramaby.comФедерализм и регионализм в современном миреОдной из важнейших тенденций мирового политического развития в новейшей истории является процессы децентрализации государства, федерализации и регионализации. Уже после Первой мировой войны сложились модели современного республиканского федерализма, впервые воплощенные в рамках Веймарской республики в Германии и в Австрии, которая стала независимой в результате геополитической катастрофы начала ХХ в. – распада Австро-Венгерской империи. Вскоре эти процессы были заморожены столкновением тоталитарных идеологий (коммунизм, нацизм, фашизм), а также их духовных «братьев» - авторитаризма и межвоенного национализма, которые опирались на жесткую централистскую унификаторскую модель, подавляющую какие-либо проявления гражданственности, инициативы, ответственности, прямой демократии, местного самоуправления и т.д.

Только после ужасов Второй мировой войны на руинах Европы, во всяком случае, в той части, которая оказалась на запад от «железного занавеса», начался ренессанс реального федерализма, как особой модели демократического децентрализованного государства. Из пепла были воссозданы федерации в Западной Германии и в Австрии, были запущены процессы регионализации в Италии. Позже конституирование федерализма и регионализма затронуло Бельгию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и т.д. В неевропейских странах мира, получивших в это время независимость, наблюдались схожие процессы: Индия, Объеденные Арабские Эмираты, Пакистан, Микронезия, Нигерия, Малайзия и т.д.

В подавляющем большинстве это был весьма позитивный опыт, который продолжает развиваться в наши дни. Вспомним хотя бы судьбу Федеративной Республики Германия и социалистический эксперимент с унитарной Германской Демократической Республикой.

В современном мире ренессанс регионов, реставрация и развитие региональной идентичности являются одним из ключевых, влиятельных политических факторов, как внутри государств, так и на международной арене. Это диктует необходимость поиска новых форм политической организации в отношениях региона и центра. Старые методы, такие как символическое и вооруженное насилие, силовое принуждение, ассимиляция, уничтожение локальных идентичностей и культур, широко использовавшиеся в свое время при создании централизованных наций-государств, постепенно уходят в прошлое. Конечно, остаются еще и те, кто ими не гнушается и в наши дни, но это скорее лишь вырожденческий элемент, представляющий одну из самых кровавых и неприятных страниц истории эпохи модерна.

Современное европейское государство путем долгих, многоуровневых, поступательных реформ двигается в сторону компромисса общегосударственных и региональных интересов, а не стремится подавлять последние. Наиболее значительный фактор в этом фундаментальном

территориально-государственном строительстве (именно на таком термине настаивают специалисты, поскольку речь идет о перманентном

процессе) играют сами регионы, их развитие, потребности, интересы и амбиции. Последние базируются на политической и историко-культурной локальной идентичности, от которых зависит их превращение в политический фактор. Значительную роль здесь также играет историческая территория, демографические и экономические параметры, ее экономический и демографический вес. Обратная сторона процесса – совокупность факторов, влияющих на желание региона оставаться частью некоей единой государственной общности, его «лояльность» центру. В первую очередь, это его политическая стабильность центра, готовность к компромиссу с территориями и экономическое благополучие государства в целом.

Прошлое и современное состояние регионов в БеларусиВ современном мире польза и эффективность децентрализации становится достаточно очевидной, она определяется простой формулой

меньше этатизма – меньше сепаратизма. В итоге реализации подобной формулы на практике политическая эмансипация регионов приводит к тому, что территории получают от государства более высокий уровень автономии, но в обмен на

сохранение государственного единства и общих правил политической игры. Это существенный момент, поскольку часто разговоры о регионализме и федерализации вызывают известную паранойю у представителей отживающей националистической идеологии. Очевидно, что только естественный компромисс и гарантия сохранения локальных идентичностей, многовековых местных культурных традиций, локальных языков и диалектов (последнее особенно важно в белорусском контексте) может стать крепким фундаментом для сильной единой гражданской нации.

К огромному сожалению, Беларусь практически лишена подобного опыта исторического развития. За исключением общей для всей Европы сложной иерархической династической модели, согласно которой было организовано и Великое Княжество Литовское (вспомним права и привилегии Полоцкой и Витебской земель, Жемайтского княжества, особый статус обширнейшего частновладельческого Слуцкого княжества Олельковичей, Нойбургов и Радзивиллов и т.д.), территория современной Беларуси пребывала в составе весьма централизованных государств. Российская империя (впрочем, здесь были свои нюансы, но они не коснулись т.н. «Западного края»), БССР и Советский Союз (который был конфедерацией только на бумаге). Некие зачатки муниципального самоуправления (гмины), активное участие граждан в нем имели место в рамках межвоенной истории Западной Беларуси в составе Польши, но та оставалась крайне централизованным национальным «государством поляков» с крайне негативным отношением к нацменьшинствам.

После обретения Беларусью независимости в 1991 г. как национально ориентированные политики, так и ностальгировавшие по СССР (которые, в конце концов, одержали верх) продолжили старую линию в отношении регионов. Колоссальное культурное и историческое богатство – многоконфессиональность, разнообразные исторические регионы, местные традиции, местная кухня, архитектура, не говоря уже о диалектах, говорах и локальных языках, которые получила в наследство РБ, были объявлены скорее «недостатком», «ущербностью», не развитостью т.н. «городской» общенациональной идентичности и искусственного национального исторического и культурного нарратива.

В исполнении апологетов разных политических группировок эта «национальная идея» имеет крайне разнообразные, зачастую экстравагантные интерпретации. В чем они сходиться, так это в том, что для региональных идентичностей (если они вообще выживут в подобных условиях, что не очевидно) будет отведено только одно легитимное место резервации – «фольклор». Который также носит весьма своеобразную окраску провинциальности, забитости и ментального «колхоза». В этом не сложно убедиться самим, посмотрев, как вытесняются, маргинализируются и высмеиваются последние рудименты живой локальной речи из употребления, как со стороны весьма широких слоев общества, пользующихся «общепонятным» языком, так и т.н. литературным белорусским.

Общество не понимает, что потеряв свою локальную идентичность, люди абсолютно теряют связь с местом, где они живут, со своими предками, теряют культурные ориентиры. Мутирует даже их вкус и чувство прекрасного. Достаточно посмотреть и сравнить, как выглядит архитектура современных провинциальных городов, деревень, и как они выглядели еще 100-200 лет назад, когда там жили их формально менее образованные и грамотные предки. Белорусский литературный язык, лишенный опоры в виде живой речи и местных диалектов, национальная кухня без опоры на локальные традиции региональных блюд, национальная история без истории отдельного края и корпуса региональных героев, национальная белорусская идентичность без оглядки на идентичность региональную – все это неуклонно превращается в полный балаган, искусственные малограмотные националистические формулы, в которые в душе не верят уже даже их создатели и рьяные «охранители». Это настолько очевидно в белорусской ситуации, что не требует бесконечного перечисления примеров полной импотенции унификаторского национального дискурса.

С осознания этой проблемы начинается понимание той катастрофы, которая продолжает разворачиваться в Беларуси на наших глазах: вымирание почти всех деревень и городов страны, кроме Минска, полная деградация гражданственности и инициативы, полное отсутствие внутренней ответственности за свои поступки перед Богом, семьей и государством, полный развал аграрного сектора, исчезновение диалектов и локальных языков, полная нивеляция и окончательная маргинализация региональных идентичностей. Т.е. речь не только об экономической катастрофе провинции, но и об утрате многих локальных культур во всех их проявлениях, что невозможно подсчитать в цифрах.

Возможно, скоро с физическим вымиранием регионов, превращением нашей страны в пустыню с одним мегаполисом в центре, эта проблема не будет никого волновать, ровно так же, как никому она не интересна в Беларуси уже сейчас. Как сообщает районная газета «Полымя», в родном для меня Кореличском районе в прошлом году умерло 629 человек (на 49 больше, чем в 2009 г.), родилось только 185. Т.е. рождаемость покрыла только 29% от смертности. Без учета еще сотен, которые уезжают (вернее бегут) каждый год в Минск и областные центры. Из этих 629 человек 73 умерли от «счастливой» старости, 50 (!) от онкологии, 20 трагически погибли, 9 кончили жизнь самоубийством и 11 умерли от алкоголя. И это еще весьма «успешный» район в республике…

Все это итоги политики унификации, централизации и «жесткой вертикали власти». Иного выхода, кроме как реставрация региональной самости и федерализация в том или ином виде, для спасения регионов просто нет. Это понимают и современные политики: так, многие кандидаты в президенты на последних выборах предлагали массу довольно оригинальных реформ самоуправления и административно-территориального деления. Правда, вместо европейского опыта, которому, так или иначе, сейчас следуют наши соседи в этой сфере (Польша, Литва, Латвия), предпринимается очередная попытка изобрести свой пост-советский велосипед, очередное «белорусское чудо» по лекалам советского административного управления: набор искусственных территорий установленного размера вокруг крупных индустриальных и транспортных центров (и это ХХI век!).

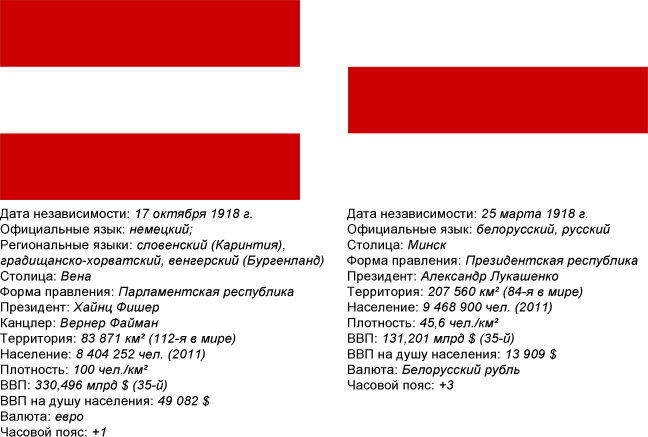

В этой небольшом обзоре я предлагаю обратиться к крайне интересному опыту федеративного территориально-государственного строительства Австрии. Этот case интересен, как и весьма удобными для грамотного компаратива сопоставимыми масштабами наших стран (см. схемку), так и успешностью ее модели.

Территория и население Австрии даже меньше белорусских, но, тем не менее, федеральное строительство отлично прижилась в этой стране. И еще раз подчеркну, что речь будет идти именно о строительстве, о процессе, поиске компромиссов, реформах, а не раз и навсегда данной закостеневшем «административном устройстве». Именно в этом и заключается главное отличие современных тенденций в Европе от взгляда на модель «административно-территориального деления», принятую в Беларуси (а также на Украине и в России) с советского времени.

История австрийского федерализмаФедерализм имел глубокие корни в австрийской культуре и политической истории. Напомним сложную структуру Австро-Венгерской империи, в которой не только эти две конституирующие короны, но и разнообразные земли в их составе обладали широкой автономией и самоуправлением в рамках местных парламентов (ландтагов) с многовековой историей. Это касается и традиционных земель собственно Австрийского эрцгерцогства (Австрии, Штирии, Краинтии, Форарльберга и т.д.), где отлично сохранилась региональная идентичность. Австро-Венгрия была сложным конфедеративным организмом, в рамках которого его австрийская часть (с Богемией, Галицией и др. землями) являлась децентрализованной унитарной монархией.

Как и в Беларуси, австрийские земли были относительно близки этнически, а население пользовалось различными южнонемецкими диалектами, а также небольшие группы нацменьшинств – региональными языками (словенский, хорватский, венгерский). Тем не менее, особенности локальной истории, природных и культурный ландшафт сформировали особые

исторические регионы,

земли, которые легли в основу будущей австрийской федерации. В силу естественного хода истории, они разные по размерам территории и количеству населения, экономическому потенциалу; однако вместе они составляют органическую систему земель, соединенных компромиссными нитями центральных федеральных структур. В отличие от искусственных территориальных образований, они являются мощным культурным и политическим магнитом для их жителей.

После трагических событий 1918 г. немецкоговорящие провинции образовали Республику Австрию. С самого начала развернулись острые дискуссии вокруг целесообразности федерации для обеспечения устойчивости нового Австрийского государства. Звучали голоса и в поддержку унитарного государства и централизма, столь популярные в ту эпоху. Но в итоге федеральная конституция, принятая 1 октября 1920 г., явила собой компромисс между этими течениями, и Австрия была провозглашена федеративным государством. На фоне унификаторских тенденций в соседних странах-«преемницах» Австро-Венгрии Австрия стала федеративным государством, не смотря на то, что в этническом плане она была куда более однородной. Как показала история, этот выбор был не ошибочным.

Федеральное строительство: прошлое и настоящееСогласно конституции 1920 г., преобразовавшие новую Австрию из децентрализованного унитарного государство в федеративное (или скорее в региональное по примеру современной Испании или Италии), земли получили довольно широкие права иметь собственную конституцию, ограниченную узкими рамками федеральной конституции, которая предписывает землям парламентскую систему правления. Правительство каждой земли избирается ее парламентом (ландтагом) и несет перед ним ответственность. При этом основные правила избрания депутатов ландтага должны соответствовать правилам избрания в федеральный парламент. Кроме того, федеральная конституция определяет административные структуры земель.

Еще одним важным новшеством конституции 1920 г. стало учреждение второй палаты федерального парламента – бундесрата, члены которого избираются ландтагами. Практически бундесрат может лишь временно приостановить решение верхней палаты (Национального совета) федерального парламента. В таком случае национальный совет имеет возможность повторно принять первоначальное решение, для чего, однако, требуется одобрение не менее половины депутатов, тогда как обычно достаточно одной трети.

Представители земель в бундесрате избираются ландтагами согласно предусмотренной федеральным конституционным законом двойной пропорции: количество представителей одной земли определяется в соответствии с величиной ее населения и колеблется в настоящее время от трех до двенадцати депутатов. Также члены бундесрата избираются в соответствии с весом партийного представительства в ландтаге. В результате использования принципа двойной пропорции соотношение представительства политических партий в бундесрате примерно совпадает с распределением сил в Национальном совете, избираемом напрямую. Соответствующие фракции объединяются по политическим предпочтениям. Естественно, что депутаты от земель в бундесрате практически всегда следуют линии партии, представителями которой они являются. Австрийский бундесрат служит наглядным примером того, как в рамках парламентской демократии партийные структуры в государстве могут превалировать над федеративными структурами и даже иногда подменять их. В условиях Беларуси подобная система может помочь активизировать гражданскую и политическую жизнь, как в рамках региона, так и в масштабах всей страны.

Согласно федеральной конституции 1920 г. еще одной возможностью для регулирования местных законодательных инициатив из центра является право федерального правительства на предварительное рассмотрение проектов ландтага. Федеральное правительство может выдвинуть возражение, которое после повторного голосования может быть все равно отвергнуто местным парламентом. Однако ввиду того, что возражения федерального правительства определяются, прежде всего, не узкими партийно-политическими, а предметно-деловыми соображениями общей пользы, в отличие от бундесрата, они зачастую побуждают земли к пересмотру принятых ранее законодательных решений.

Важной составляющей австрийского федерального строительства стало перераспределение существенной части государственных полномочий на уровень земель. Окружные администрации были преобразованы в администрации земель. Они являются теми властными структурами, которые (если по определенному вопросу не создана специальная структура) служат первой исполнительной инстанцией как земельных, так и федеральных законов. Что касается исполнения последних, то в одних областях, определяемых конституцией, оно осуществляется автономно, тогда как в других — под контролем и по указаниям федерального правительства или отдельных федеральных министров.

Центр тяжести законодательных полномочий находился с самого начала у федерации. Статья 15 Федерального конституционного закона гласит, что у земель “остаются” все полномочия, не переданные федеральной конституцией в ведение федерации. Однако каталог переданных федерации полномочий охватывает более 200 сфер, вследствие чего землям остаются очень узкие полномочия в области законодательства. В совокупности все это порождает исключительно сложную систему распределения полномочий, в которой полномочия земель тесно переплетены с полномочиями федерации. Над их распределением довлеет к тому же принцип, что (за некоторыми исключениями) полномочия федерации и земель являются всякий раз эксклюзивными. Иными словами, переданное федерации полномочие может быть осуществлено только федерацией и не остается у земель, даже если оно не используется федерацией.

Очень детализированное и жесткое конституционно-правовое регулирование распределения полномочий в принципе превращает любой властный конфликт между федерацией и землями в правовой конфликт. Для решения подобных конфликтов федеральная конституция 1920 г. предусмотрела создание института, который впоследствии получил широкое распространение, - Конституционный суд. Австрия стала первой страной в мире, где был создан специальный суд, полномочный разбирать вопросы о конституционности законов и, в случае необходимости, лишать их юридической силы. Можно сказать, что это положило начало европейской модели судебной проверки законов. Конституция 1920 г. ввела определенный нормативный контроль: либо федеральное правительство могло направить ходатайство о проверке конституционности земельного закона, либо земельное правительство могло направить ходатайство о проверке конституционности федерального закона. К тому же конституционный суд мог сам начать процедуру проверки конституционности закона, которым ему надлежало руководствоваться впредь.

Следует добавить, что конституционный суд Австрии располагает соответствующими полномочиями и в отношении административных распоряжений и постановлений. В Австрии федеральное право по определению не имеет никакого преимущества перед земельным правом. Федеральная конституция исходит из принципиального равенства федерального и земельного права. Это означает, что новый закон, нарушающий прежнее распределение полномочий, обязателен к исполнению всеми государственными органами власти независимо от того, принят ли он на федеральном или земельном уровне. Лишь конституционный суд может приостановить действие такого противоречащего конституции закона.

Правовая система, способная эффективно функционировать, опирается на множество предпосылок. Сюда относится не только готовность исполнять решения независимой судебной инстанции. Чтобы такая система не закоснела и не утратила контактов с политической и общественной реальностью, необходима в качестве предпосылки высокая степень готовности и способности к сотрудничеству.

Одна из ключевых особенностей австрийской модели – гибкая договорная основа отношений между федерацией и землями. Наряду с этим существуют институциональные структуры и процедуры, которые регулярно действуют, например “конференция руководителей земельных правительств”, в работе которой принимает участие и федеральный канцлер. Еще одним примером является конференция отраслевых министров земельных правительств с участием соответствующего федерального министра, а также конференции иных федеральных и земельных чиновников высокого ранга. В рамках этих форм кооперации не проводится формального голосования. В гораздо большей степени участники заняты тем, чтобы найти и принять компромиссные решения. Сила земель в рамках этой неформальной системы кооперации является значительной уже потому, что на их стороне численное превосходство. Иными словами, нередко одному федеральному министру противостоят девять членов земельных правительств.

Важным результатом постоянного процесса реформ явилась поправка к конституции (1974 г.), которая ввела институт государственно-правовых договоров между федерацией и землями. Таким образом, в конституционно-правовом отношении был закреплен метод кооперации между федерацией и землями, который, впрочем, и ранее активно использовался, правда, неформальным образом. Еще одна поправка к конституции (1988 г.) предоставила землям право заключать международно-правовые договоры с граничащими с Австрией государствами или их частями. Таким образом, австрийские земли частично стали

субъектами международного права. За федеральным правительством остаются значительные наблюдательные полномочия. Оно, в частности, должно получить соответствующую информацию еще до начала переговоров; необходимо заручиться его согласием до заключения окончательного договора; полномочия на ведение переговоров и формальное заключение соглашения предоставляет только федеральный президент; заключенный договор подлежит расторжению по требованию федерального правительства.

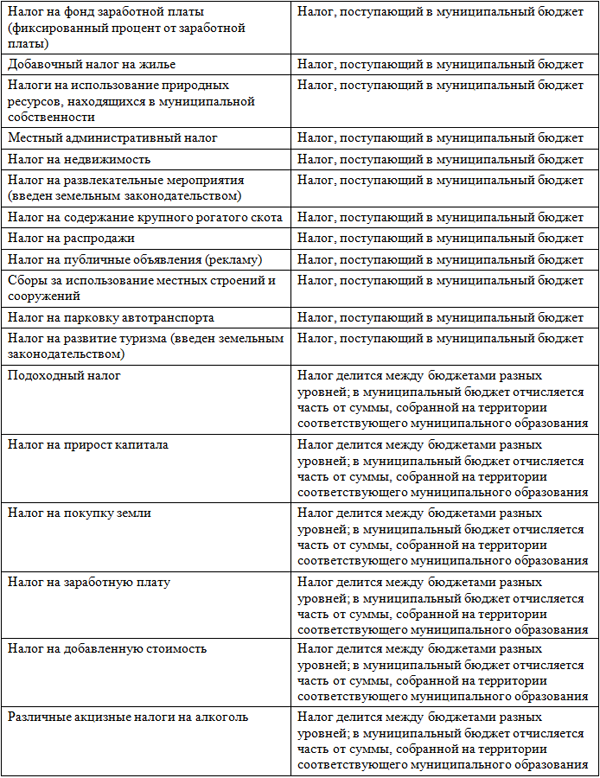

В Австрии, в соответствии с конституцией, важнейшие налоги остаются в руках федерации. Бюджеты земель финансируются в значительной своей части не за счет собственных налогов, а за счет доли от налоговых поступлений федерации. Размер этих долей регулируется федеральным законом с ограниченным сроком действия (как правило, четыре года), но становится сначала предметом переговоров с землями. При этом установки Конституционного суда обязывают федерацию распределять финансовые средства между землями надлежащим образом и соразмерно стоящим перед ними задачам.

Существует и длинный перечень налогов, взимаемых на местном уровне и пополняющих местный бюджет (см. список).

За последние десятилетия землям удалось сделать свои бюджеты менее дефицитными, чем федеральный. В итоге в рамках этой системы на долю федерации выпадает малоприятная задача по финансированию возрастающих государственных затрат за счет повышения налогов. Поэтому не удивительно, что именно

федерация выступила с инициативой о предоставлении землям более широкой финансовой автономии с одновременным возложением на них ответственности перед налогоплательщиками.

Более кратко и емко о структуре, полномочиях и компетенциях субъектов федерации в Австрии можно прочитать

здесь в табличках и схемах (на русском языке). Также довольно

интересная презентация (на английском).

ЗаключениеДецентрализация и федерализм делают функционирование государства более простым и эффективным, поскольку открывают широкие возможности для активного участия граждан в жизни страны. Увеличение чувства безопасности своей идентичности, своих гражданских и политических прав и свобод открывает путь к открытости и компромиссу между разными кластерами общества, что является абсолютно необходимым фактором для того, чтобы федерация служила принципам прямой демократии. Ожесточенные общества в авторитарных странах не способны выработать подобный компромисс, не смотря на все декларируемые на бумаге принципы.

В Австрии, как и в ряде других европейских государств, федерализм продемонстрировал свою эффективность. Он доказал свою значимость, как важного инструмента для защиты региональных интересов разной природы (политических, экономических, исторических, этнических), стал особым

стилем жизни. Такая модель может быть реализована и в Беларуси, если общество при определенных социальных, культурных, экономических и политических условиях сможет осмыслить свое прошлое, преодолеть иррациональные страхи и противоречия, вернувшись к органичным формам идентичности, к

силе единства в различии. Смысл федерализма состоит в том, что пользующиеся широкой автономией субъекты федерации составляют «каркас» единого государства. Национализм и унификация должны уступить, чтобы предоставить регионам их естественное политическое представительство, как в самой стране, так и в рамках строительства общего европейского дома.

Австрия – это отличный опыт для Беларуси, великолепное сочетание

договорного и

исполнительного федерализма. Пример Австрии являет собой пример баланса отношений между центром и территорией. Сохранение субординации при самой широкой автономии регионов позволяет обеспечить единство и само существование государства.

Конечно, сила государства как субъекта мировой политики определяется не тем, насколько оно механически, искусственно децентрализовано, а тем, насколько эффективно оно смогло обеспечить баланс между интересами центра и регионов.

Не решит федерализм и все внутренние вопросы и проблемы, которых в Беларуси такое множество. Минимальным требованием для современного демократического государства в обеспечении баланса его отношений с регионами является развитие местного самоуправления. Советы, муниципалитеты, институты гражданского общества и т.д. Локальный уровень обязательно должен иметь политические свободы, поскольку именно здесь получают развитие непосредственные интересы граждан, объединенных в местные сообщества.

Нужны для этого также и демократическая система выборов, и независимые суды, и частная собственность на землю, и реституция награбленного большевиками после 1917 и 1939 г., и главенство права (основа европейской цивилизации – Lex Romana), и образование по европейским стандартам, и многое другое. Во всем этом нужно разбираться и не стремиться к скороспелым решениям. Необходимо двигаться к большой цели построения общества высокой гражданской ответственности мудрыми и неспешными шагами, сделанными на основе богатого европейского опыта.

Литература:Елингер, Т.

Австрийский опыт федерализма. Текст выступления на конференции «Европейский федерализм и Россия: опыт прошлого и настоящего», 30-31 октября 2000 г. в Москве.

Пророк, Т. Особенности австрийского федерализма //

Государственная власть и местное самоуправление, №6 2006, с. 38-42.

Рыкин, В.

Австрийский федерализм: прошлое и настоящее, Москва 1998.

Туровский, Р. Баланс отношений “центр – регионы” как основа территориально-государственного строительства //

Мировая экономика и международные отношения, 2003, №12; 2004, №1.

Bußjäger, P. Between Europeanization, Unitarism And Autonomy. Remarks On The Current Situation Of Federalism In Austria //

Revista d'Estudis Autonomics i Federals, no 10, 2010, pp. 11-39.

Engelmann, F.C., Schwartz, M.A. Perceptions of Austrian Federalism //

Publius, vol. 11, issue 1, pp. 81-93.

Erk, J. Austria: A Federation without Federalism //

Publius, vol. 34, issue 1, pp. 1-20.

Erk, J.

Explaining Federalism: State, Society and Congruence in Austria, Belgium, Canada, Germany and Switzerland, London and New York, 2008.

Gamper, A. Homogeneity and Democracy in Austrian Federalism: The Constitutional Court's Ruling on Direct Democracy in Vorarlberg //

Publius, vol. 33, no 1, pp. 45-57.

Rose, J. Traut, J.Ch.

Federalism and Decentralization: Perspectives for the Transformation Process in Eastern and Central Europe, New York 2002.

Schäffer, H.,

The Austrian Federalism - situation and perspectives, lecture, Rome 1996.

Schlesinger, R.

Federalism in Central and Eastern Europe, London 1998.